与家人议一议说说自己的家庭生活

与家人意义,所以说自己的家庭生活 我觉得可能对于一些出嫁的女儿,言妈妈是特别关心自己的孩子在婆家过的怎么样的 可能每次打电话都是在问你过的好吗 孩子听话吗?老公对你好吗?

我觉得这几句话好像每次妈妈打电话来都会问这几句话,有的时候可能也会隐瞒 会报喜不报忧的,跟妈妈说自己过的很好 会把所有的委屈和眼泪藏起来,因为只有当了妈妈之后,才能够体会到 妈妈是有多么爱我们

父母是孩子的第一任老师,良好的家庭教育对孩子的成长有着至关重要的意义,下面是一位家长就此谈到的几点体会。 我从最初受到父母的启蒙教育,到现在教育自己的女儿,人生的经历告诫我,家庭教育和学校教育一样对孩子十分重要,甚至决定着他们的发展方向,影响到终生。现就家庭教育问题,谈谈我的一点体会。

与家人说说自己的家庭生活。最近家里都发生了什么好事情,都要向自己的家人说一说。让自己的家人分享一下自己的喜悦之情。和自己的家人说说自己家庭的一些情况。来说明一下自己最近都干了什么。与家人在一起也是很温馨和谐的。和家人在一起的时光就是很快乐的。

古代对和的论述

和:和谐融洽。

君子和而不同,小人同而不和。出 自:《论语》。译文:君子可以与他周围的人保持和谐融洽的关系,但他对待任何事情都必须经过自己大脑的独立思考,从来不愿人云亦云,盲目附和;但小人则没有自己独立的见解,只求与别人完全一致,而不讲求原则,但他却与别人不能保持融洽友好的关系。

和闺蜜喝点小酒谈谈心事的说说

在情绪不好的时候,和闺蜜喝点小酒谈谈心事是我的不佳选择,因为我觉得闺蜜就像一个树洞一样,可以承载我的负面情绪,我也可以像他一样作为一个负动承载他的负面情绪,两个人互为依存

1.我的生活就是这么的简单,不开心的时候就找闺蜜喝酒,只有这样才能好好的喝一场!

2让自己戒掉自己内心所有的忧愁,不开心的时候就找闺密喝酒,真的是借酒消愁愁更愁!

3.有闺蜜的日子就是那么的快乐,不开心的时候就找闺密喝酒,有闺蜜的陪伴,我觉得瞬间开朗!

大家谈谈出轨,有乐,有让人厌恶,丈夫出轨妻子痛苦,妻子出轨丈夫对家庭失去了信心与责任的担当。说说为

出轨是关系到一个人的人品和道德修养问题,而这人品和道德修养也和他曾经所受到的家庭教育,学校教育,社会教育息息相关的。根据现实生活水平的提高,现在我们绝大多数的同胞们都早已经被眼前的钞票,眼前的名誉,眼前的地位给迷昏了头脑,忘记了自己的本性,所以当自己在面对真正的人生考验时,他们却一二再,再二三的给自己做出错误的选择,错误的决定吧!

现在是日子好过了,无事来议论男女乱伦的事,乱伦(出轨)自古以来就是一种遭人讨厌遭人谴责的事!任何时代、任何时候、任何国家都是一样,不允许的!一妻一夫的婚姻制度就是规范男女关系的一种措施!世界上各国都是采取一妻一夫制,特别是先进经济发达的国家都是一妻一夫制!出轨人自己肯定是快乐,没有乐趣没有快乐这些人就不会千方百计去寻找机会出轨,特别是男人,就是贪腥的货,爱新鲜图刺激是他们的本性,当然这样的女人也有,但女人被动出轨的还是多一些!总之,出轨图的是一时的快乐,但给家庭带来灾难性的毁灭性的打击,没有哪一个愿意、同意自己的另一半去出轨,要是这样干吗还要结婚,不结婚不是省事的多,那样不是没有任何约束吗!不管怎么样,社会上出轨的人还是极少数!我的看法最好还是不要出轨,这于己于人于家与社会都不利!也是不光彩遭人遭社会谴责的事!也是造成家庭破裂的一个重要因素!

对"己所不欲,勿施于人"你是怎样理解的?又是怎样做的

"己所不欲,勿施于人",既具民间传播的广泛性,又蕴含着深刻的哲理,是儒家思想乃至中华文化具有深刻代表性的一句话。

看似平凡简单,其实是需要人们正襟危坐,捧在手里,记在心里,刻在脑里,奉为圭臬的一句话。

据说这句话被译成英文悬挂在联合国总部大楼里,并被写进了联合国《人权宣言》和1993年世界宗教领袖的《世界伦理宣言》中。

这么一句字面意思即很清楚的话,该怎么理解呢?

很简单,那就是——不要随便把自己的意志强加给别人。

隐含的意思是——一定要尊重人,一定要理解人。

怎么就能做到呢?要懂得换位思考。

总之,看似很简单的一句话,却蕴含着大智慧,绝非常人所能做到!

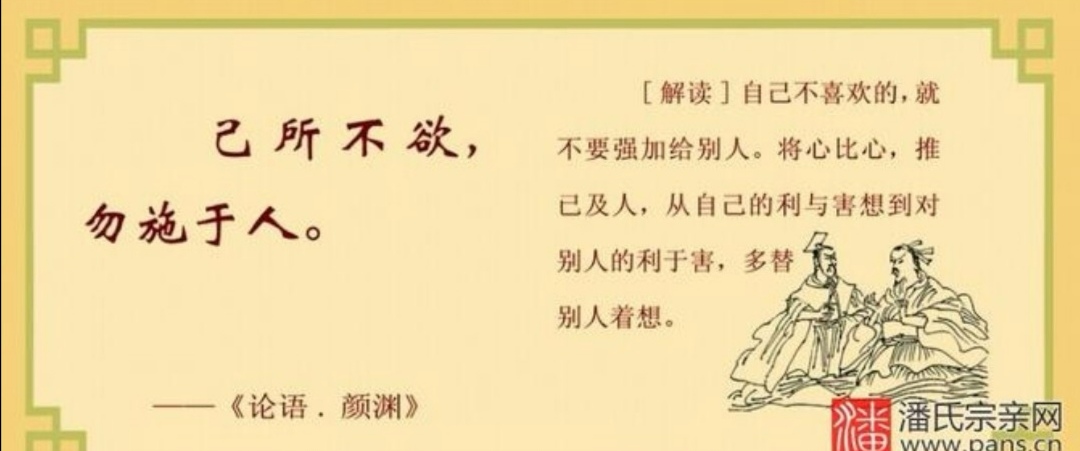

"己所不欲,勿施于人"一语出自孔子的《论语,颜渊》。其义,自己不愿意作的事,就不要强要求别人作。引申义,就更多了。这反映了孔子"仁"、“恕"的思想! 用在治国上,讲求"仁",统治者要行仁政,以民为本,注重民生,让老百姓有好日子过。用现在的话说,建"和谐社会"。这在两千多年前,是难能可贵的。 用在为人处事上,更是成功的法宝。放在今天仍然有积极的意义。要宽厚,讲恕道。自己尚且做不到,就更应该原凉宽待同样做不到的别人。 用在管理上,就是要求身先士卒,率先垂范,要求别人做到的,必须自己先做到,以上率下,当好楷模!这些内涵,需要我们在日常工作生活为人处世上悉心体会和认真践行!个人努力做到以下几点: 1,刻苦学习,扩大知识面。特别是学习古典文化,从中汲取积极的知识。提升自身修养,让自己成为一个有文化有品味的人。 2,三省吾身,宽厚以待人。时刻注意自己的言行态度,是不是伤害到别人,是不是刻薄。本着与人为善,总是站在对方立场处理人际关系和事理关系。 3,做好表率,提升管理效果。工作中要别人做到的,自己先做到。严格作到勤、清、正、和、信、宽!工作要勤,生活要清,做人要正,处事要和,为人要信,待人要宽!

一、这句话的出处

这句话出自《卫灵公第十五》。

原文是这样的:子贡问曰:“有一言而可以终生行之者乎?”

子曰:“其‘恕’乎!己所不欲,勿施于人。”意思就是说,自己不喜欢,也不要给对方增添烦恼。自己不愿意承受的事。也不要强加在别人身上。

二、“己所不欲,勿施于人”偶尔也会“坏事变好事”

“己所不欲,勿施于人”是孔子告诫我们不要为难别人,可是有时候也会“坏事变好事”。

古代有一个将军,他自己特别不爱吃猪肉,所以当他的士兵犯错时,他就让士兵吃猪肉。而且还恶狠狠地说:“你再犯错误,我就使劲让你吃猪肉,我腻死你。”

让他没想到的是,犯错误的士兵越来越多。他就问他的军师,怎么回事儿呢?这么惩罚他们,他们还在犯错误。军师说:”因为他们特别想吃猪肉。”

这个故事是否真实,我们就不去考证了,可以当成一个笑话来听,但是却让我们反思,任何事没有绝对的好和绝对的不好!

表面看是“己所不欲,勿施于人”的讽刺版,“歪打正着”地变成了好事,只是我们还是不要去尝试,因为“己所不欲,勿施于人”的结果终究是坏处多,好处少。

“己所不欲,勿施于人”,强调的是律己:自己不想说不愿做的,不要强求别人去说去做。

应该说,这是做人的基本准则,也是优化人际关系的重要途径。自己做不到或不想做,却强求别人去做。因为少了示范表率作用,即使去做也会心怀怨怼;若再依仗某种力量强行推进,很有可能招致天怒人怨。“榜样的力量是无穷们”,这也从一个侧面彰显了律己的重要。

其实,许多时候,即便是己之所欲,也不可盲目地去施之于人。每一个都是相对独立的存在,有自己的爱好追求、思考判断、价值观念、是非标准。若是过于自我,以自己的经验或认识去要求他人,也是不合适的。你喜欢辣椒,不可强求人人都吃;你酷爱篮球,也不该排斥足球;你偏爱李白,总不能让大家都做李白的粉丝。

生活是丰富多彩的,多彩才精彩,精彩才有异彩纷呈的人生。

先感谢邀请回答这个问题,谢谢。

已所不欲,勿施于人,从字面上理解是我不喜欢的东西,我也不会给别人。

我们常说的换位思考,移情思考是一个道理。我们要站在别人的问题上考虑我们相互交流的问题,为什么他会说出这样的话,他会做出这么这样的事?

不要只站在我们自己的立场上来发表,只是你自己的观点。你会带着主观的意识把这件事情往你这边倾斜,让你占到更大的利益。

比如我们一起合伙做生意,那谁占的股份多,谁占的股份少,那我们可以找一个第三方来给你们,相互看一下大家应该谁占多谁占的少,而不是说你说你占多少他占多少。

如果有样东西你吃了一口,你觉得不好吃,你就给给别人吃,那这个就是不对的。

碰到有困难的事你就推给别人去做,把最容易的,好吃的肉你都留下来自己吃,那这样也是不对的。

到最后就没有人愿意跟你合作。

最后损失的反而是你自己,一开始你可能得到一点点小的利益,但是长远来说,在你整个人生当中,你就失去了很多合作的机会。

子贡曾经问孔子:“有一言而可以终身行之者乎?”孔子说:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。” (《论语·卫灵公》)(意思是大概“恕”字可以吧?自己不愿意接受的东西,就不要强加给别人。”)孔子通过这句话告诉子贡一个行事标准,就是用自己的好恶来衡量别人,因为人们的心理感受都是一样的,自己不喜欢的别人肯定不喜欢,自己不愿意接受的事情,别人肯定也不愿意,比如挨打,都知道不是好事,没有人想挨打,(别提黄盖,人家是为了抗曹大局。)自己不想挨打,那你就不要去打别人。

众所周知,“仁”是孔子的毕生追求。只有人人达到“仁”的境界,社会才会和谐,人间才能春风徐徐,温情怡人。“仁”就是“爱”。正像一句歌词里唱的“只要人人都献出一点爱,世界才变成美好的人间”。“己所不欲,勿施于人”就是在告诫人们,所谓的“仁”实现起来其实很简单,只要每个人都不再逼迫别人去接受自己不喜欢的事情,自己与别人打交道时设身处地想一想,及时纠正过分的行为,得饶人处且饶人,甚至多多去做别人乐意接受的事情,也就是多做好事,多多行善,那么“仁”就可以实现了。

道理确实很简单,比如你不愿意自己的麦子被践踏,那你就不要践踏别人的麦子 ,你不喜欢丢东西,那你就不要去偷别人的东西,你自己想活的平安快乐,那你就不要去伤害别人……人人都能检讨反思自己的行为,大家都相安无事,最后皆大欢喜。那么孔子这句话流传了几千年,他的愿望实现了吗?我认为效法的人肯定是有的,毕竟两千年来《论语》一直是学子们的必修课,谦谦君子大有人在,“悲天悯人”的善人肯定不少,如刘备就教育自己的孩子说,“勿以善小而不为,勿以恶小而为之”。但“不法分子”还是有的,因为它跟某些人膨胀的“欲望”产生了激烈的冲突。

这些人在利益面前,会把圣人的遗训抛到了脑后,如地主盘剥穷人,强盗打家劫舍,小偷小摸伺机作案,“村霸”倚强凌弱,流氓欺侮妇女等等,在万恶的旧社会里,善良的人们如待宰的羔羊,要养活一大批不劳而获的贵族阶层,要统治阶级去“仁”就是一句空话,他们只要劳苦大众去“仁”,便于他们的统治,而他们自己,一旦受到威胁,就会撕下虚伪的面纱,从来不去考虑什么礼义廉耻和仁义道德,更不会考虑人民的感受 ,在他们眼里只有权利和富贵。

在富裕文明的社会主义社会里,我们要认真践行“己所不欲,勿施于人” ,只有每一个公民都能认真遵守法纪,奉出一份爱心,大家才能过上幸福的生活。

分别用5个句子表述喜欢一个人和爱一个人的感觉,并谈谈喜欢与爱的区别

红玫瑰白玫瑰,席间一眼已然万年···诸如此类是喜欢;今夜月色很美,唯恐一语成谶,便一缕青丝摇人魂魄···诸如此类是爱,喜欢是尽可能地要得到,实在得不到,也就算了;但爱不同,因为爱上了,心便很低很低,低到尘埃里了,他好,我就好··· ···不过爱情,如人饮水,冷暖自知,尝试过了,才能真正体会,何须在意他人?

纪律与法律的共同性

纪律与法律都是必须遵守的规章、条文。区别如下:

1、定义不同

纪律是在一定社会条件下形成的、一种集体成员必须遵守的规章、条例的总和,是要求人们在集体生活中遵守秩序、执行命令和履行职责的一种行为规则。纪律具有社会性、历史性,阶级性和强制性的特点。

法律是由国家制定或认可并以国家强制力保证实施的,反映由特定物质生活条件所决定的统治阶级意志的规范体系。法律是统治阶级意志的体现,是国家的统治工具。

2、性质不同

纪律既然是维持人们一定关系的规则,那么就要求一定集体成员必须执行。那么,它就必然带有强制性。纪律是以行为的限制、以服从为前提的。

法律首先是指一种行为规范,所以规范性就是它的首要特性。规范性是指法律为人们的行为提供模式、标准、样式和方向。法律同时还具有概括性,它是人们从大量实际、具体的行为中高度抽象出来的一种行为模式,它的对象是一般的人,是反复适用多次的。

纪律和法律存在共性,有存在差别。

一、纪律,是特定社会组织为了实现其目标而制定的要求全体成员共同遵守的行为准则。

二、法律,是指由国家制定或认可,并由国家强制力(即军队、警察、法庭、监狱等)保证实施的,以规定当事人权利和义务为内容的,具有普遍约束力的一种特殊行为规范(社会规范)。

三、法律、纪律二者之间既有共同点,又有显著的区别:

⑴共同点。法律、纪律二者都是行为规范,都是为规范人们的行为而规定的行动准则。

⑵不同点。具体表现为:

①产生和形成的方式不同。法律是由国家制定和认可的;纪律是由特定社会组织制定的。

②实施的范围不同。法律是对全社会成员的普遍要求;纪律只是对特定组织中的成员提出的要求。

③保证实施的方式不同。法律是依靠国家强制力保证实施的;纪律是靠强制性与自觉性相结合来实现的。

④处罚的方式不同。违反法律必须受到法律的强制制裁;违反纪律将受批评教育和组织纪律处分。

(3)二者之间的联系:综上所述,在一定意义上讲,纪律是社会组织内部的法律。同时任何组织所制定的纪律都不得超越法律规定的底线,任何组织或个人都必须在法律框架下活动,不得有凌驾于法律之上的特权。在个人与组织违反法律的时候,必须接受法律的制裁,而不得以组织纪律处分代替国家法律的惩处。而法律也不是万能的,纪律有时能起到很好的辅助作用,法律与纪律在规范人们的行为时,互相之间是一种相辅相成的辩证关系。

总之,纪律与法律,它们都对人们的行为起到程度不同的规范作用。在社会主义精神文明建设中,要把二者有机地结合起来,将更有力地推动我们国家的建设和发展。懂得这些,对我们更好地遵章守纪,知法守法大有裨益。

纪律和法律的共同性,纪律和法律都有约束性,但约束对象不同,法律有普遍约束力,纪律只对特定对象如公职人员有约束力。

纪律和法律都有警示性,但警示对象不同。纪律和法律都有规范性,都是由有关国家机关制定,由相关部门负责执行落实。

说说你对诚信的理解

首先,既然诚信的根本精神是真实无妄,那它就要求人们尊重客观规律,树立求实精神。在诚信这把精神的标尺面前,一切的虚情假意和欺瞒诈骗都将无所遁形,遭到无情的揭露与批判。

其次,作为一种价值观念,诚信具有公正不偏的特性。它要求社会群体建立公正合理的制度,要求每个社会成员树立起公平的处事态度以及大公无私的道德观念。

再次,诚信所内涵的人文精神,要求人们自觉守法,真诚守信,树立起适应市场经济体制和法治社会的价值观和道德观。无论是社会还是个人,诚信对之都具有重要的作用。

诚信,即“诚实、守信”之意。诚实就是对他人开诚布公,不隐瞒,不欺骗;对自己为善去恶,光明磊落。一句话,诚实就是表里如一,做老实人,说老实话,办老实事。守信就是信守诺言,讲信誉,重信用,忠实履行自己承担的义务。

1.诚与信是辩证统一的,诚信的基础是诚,如果人人都诚实,那就必定是一个可信任的社会。

2.诚信应该是一个人的生活态度、一个人为人处世的基本原则。

3.诚信不是一句口号、不是一个噱头,而在于生活工作的时时处处、在于点点滴滴的每件小事、每个细节。只有时时处处诚实守信才能取信于周围的人。

4.如果一个人只在对自己有利时或对自己的利益没妨碍是讲诚信,涉及到自己的利益是就不讲诚信,那他就不可能取信于人。取信于人需要时时事事,失信于人几件事就可以。

5.诚信是维系一个社会健康发展的重要支撑体;诚信是人类的美德,是社会主义基本道德规范内容之一,不仅是公民待人处世的最基本的道德要求和个人立身处事的根本原则,而且是公民必须履行的法定义务。

拓展资料

诚信是一个道德范畴,是公民的第二个“身份证”,是日常行为的诚实和正式交流的信用的合称。即待人处事真诚、老实、讲信誉,言必信、行必果,一言九鼎,一诺千金。