这个季节炒的藕丁怎么会变黑

炒藕不发黑的关键是需要在莲藕入锅后立刻加水,边炒边加水,每次水量适中。

让藕片上的淀粉与水融合形成的汤汁包裹藕片,使藕片不与金属直接接触即可。

为使去皮的藕不变黑,可将去皮的藕放在稀醋水中浸泡5分钟后捞起擦干,就可使其保持玉白水嫩不变色。

温馨提示:在炒的时候加点醋,不要放酱油,也可以保证藕不变黑。

你还在为炒藕丁发黑而发愁?看这里,从此为你扫除烦恼,吃上自己炒的可口藕丁不是梦~

第一步:我们先将莲藕的两头切去,削皮、切丁。将切好的藕丁放入碗中,往里面加入适量的清水刚好淹没过藕丁即可,再放入食盐和食醋,搅拌均匀,浸泡10分钟左右,通过以上操作方式就可以防止藕丁出现变黑的情况。

第二步:葱姜蒜切片

第三步:起锅烧水至沸腾,将浸泡好的藕丁在锅中焯30秒捞出,用清水冲洗一遍。

第四步:起锅烧油,油温五成热,放干辣椒(不喜欢辣可以不放),葱、姜、蒜爆香后,倒入藕丁,加入食盐,鸡精(不喜欢的可以不放),白糖,白醋翻炒片刻,加入少许的水淀粉,大火收汁(出锅之前,可以滴入几滴芝麻油,可以让藕丁的色泽更加有食欲感)。

总结:炒藕丁不变黑的正确方法是:藕丁要在装有食盐和食醋的水中中浸泡10分钟左右,可以有效的防止藕丁出现氧化变黑,这样的藕丁吃起来的口感会更加脆爽,色泽更加诱人。

希望我的回答对您有帮助!谢谢~

藕要炒得洁白的关键是,点水炒,即入锅后立刻加水,每炒几下加一点水,每次水量都不要太多,让藕片上的淀粉和水融合形成芡汁式的汤汁包裹住藕片,使藕片不与金属直接接触,这样炒出的藕片就不会发黑。

为使去皮的莲藕不变成褐色,可将去皮后的藕放在稀醋水中浸泡5分钟后捞起檫干,就可使其保持玉白水嫩不变色.

在抄的时候加点醋,不要放酱油加点盐和花椒就搞定了。

你好,很高兴回答你的问题,我是一名厨师,相信我的回答能对你有所帮助。

莲藕是分种类的,具体可以上网差,炒莲藕最好用较新鲜的莲藕,就是削皮厚很白净那种,炒莲藕具体做法如下:

莲藕 500g

小葱葱白节 10g

盐 10g

鸡精 5g

味精 5g

白醋 20g

莲藕去皮,注意看藕心里有泥没有,洗净莲藕改刀切丁,切丁后一定放清水里,莲藕淀粉多,容易氧化变黑,小葱葱白切节,其他部分切葱花。起锅烧水,水起小泡放入切好的莲藕,放入白醋一起煮,高温能把白醋的酸味挥发掉,不用担心莲藕变酸。莲藕煮至断生捞出,用水冲凉。起锅烧油,油不能太多,油温3成热就可以放入莲藕,葱白节一起翻炒,炒出香味,下盐鸡精味精,炒匀就可以起锅装盘,撒上葱花就可以开吃了。

希望能对你有所帮助,谢谢!

可能是发生了氧化反应。

莲藕中含有多酚类物质,同时又有酚氧化酶,接触空气后酚氧化酶会将酚类物质氧化成醌类物质,醌类物质聚合就导致了黑色素的形成,出现的莲藕变黑的情况,这是最常见的莲藕变黑原因。

建议:新鲜莲藕切开后需要马上放入清水中浸泡,起锅之前沥干,然后进行煸炒,莲藕不和空气接触,无法产生氧化反应,炒出来的莲藕香甜可口。

王昌龄的《出塞》是七绝还是乐府诗,能不能解释详细点

王昌龄的这首"出塞",非常有名,甚至前些天有人称其唐诗压卷之作。

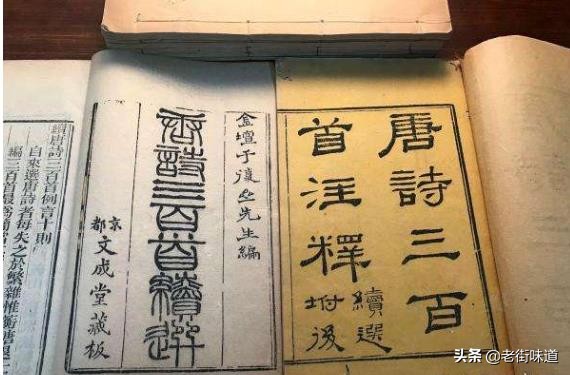

题主问这问题很有意思,真被人忽略了。按"唐诗三百首"中的分类,这首"出塞"排在"乐府"一类诗中,因为"出塞"是乐府旧题,属于"横吹曲辞",过去诗人们在写乐府诗之时,往往以乐府中的一个名称作为诗题,照此惯例,此诗以乐府中的"出塞"作诗题,本首诗就是一首乐府诗,是可以讲得通的。至于本诗之格律符合七绝格律,并不影响说它是乐府诗。并没有哪条规矩说乐府诗就不能符合七绝格律。有的古风全是律句也不影响是古风。

但是,此诗要说是一首七绝,也说得通,它的押韵,平仄都对。其平仄是:一一一l1一一,||一一一|一。

丨|一一一丨|,|一一||一一。

标准平仄谱是:平平仄仄仄平平,

仄仄平平仄仄平。仄仄平平平仄仄,平平仄仄仄平平。

凡不符之处,都属于一,三,五不论之处,是允许的。看来,是一首七绝了。至于第一句中两个时字,是诗意的需要,秦,汉,明月,关塞,互文见义,秦汉时的明月和关塞。按照

"不以文害意"的原则,也是可以的。

这首诗说边塞主将用非其人,若得到象李广那样的人物,边境自然无事。作者感叹之中,对朝廷不善用人和边将无能,都进行了有力的谴责。

所以,从内容到形式都可以说这是-首好的七言绝句。

出塞

其一

秦时明月汉时关,万里长征人未还。

但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。

其二

骝马新跨白玉鞍,战罢沙场月色寒。

城头铁鼓声犹震,匣里金刀血未干

胡乱说点:仅个人观点。

1.只看其一第一首,不能叫乐府诗。一般乐府诗没这么短。①乐府诗,七言乐府诗大概是从曹丕《燕歌行》开始的,《木兰诗》里偶尔有七言。到鲍照时期所创歌行体也是乐府诗发展演变。之后直到李白,杜甫,都是五七言杂言混用。似乎在李杜之前稍微早一点的刘希夷才是将乐府歌行规范化了。基本七言也比较成熟了,如《公子行》、《北邙篇》、《春女行》、《捣衣篇》、《代悲白头翁》等。其后也有张若虚的《春江花月夜》的出现,说明乐府诗的发展句式仍然是不固定的可以齐言,可以五七言杂言。但至少要有两首绝句组合,单凭一首是很少见的。

2.乐府诗的①格律没有那么严谨,三平调,三仄尾,不避讳仄声。②押韵换韵:有一联两句一押韵,或两联中三句一押或两联尾句一押,还有五句一押,六句一押,八句一押,换韵很自由,但至少要有一联中两句都押,要么就落韵了。③押入声字可以通押。

3.《出塞》本身就是两首一起作的,所以算是乐府歌行。若单拿出其一只能算是绝句。若一首律诗起句押韵的,首联出韵就是乐府了。

说他是七言诗即可。语言平白如话,通俗易懂。“秦时明月汉时关,万里长征人未还。”说史即言代变,寄托家国情思。“若使龙城飞将军在,不教胡马度阴山。”快语达胸臆,气概干云霓。

很显然,这是七言绝句,符合七言绝句应有的表象,该诗着眼塞外,内容磅礴大气,有气吞山河之势,又有横刀立马之意,颇有诗韵诗境,尤其最后两句,一种淡淡的忧伤,亦或是淡淡惋惜之情,油然而生,全诗,言简意赅,内容丰富,意境深远,画风唯美,让人身临其境,也让人浮想联翩。

谢谢提问!问的好![玫瑰][玫瑰][玫瑰][祈祷]在回答问题的过程当中,我增长了很多知识,而且给我一个很大的启发。我的回答不到之处,请老师指正![祈祷][祈祷]

乐府诗,在先秦的时候是一个官署,是朝廷礼乐机构 ,到了汉武帝时代扩大了规模,大约到了东晋时候,演变成为一种诗的体材。

乐府诗是音乐文学,特点是可歌可诗可舞。

王昌龄的这首《出塞》是旧乐府诗的题材,唐朝以后属于新乐府诗。 边塞诗的出现和需要都是必须能够传唱的,无论是鼓舞士气或者抒发思念家乡和亲人的情感,都需要适合传唱。而《出塞》本身很有乐感很适合传唱。所以上午我看《出塞》很合乐府诗,觉得差不多吧,再核查一下乐府诗对韵律有什么讲究的规则,请教了专业老师帮我推荐乐府诗方面的书籍,老师推荐的书在微信读书上“待上架”,我先预定了。接着搜索看到吴相洲老师的著作。下午买菜回来,吃完晚饭开始拜读《乐府学》。

“秦时明月汉时关,万里长征人未还。

但使龙城飞将在,不叫胡马度阴山。”

晚上读了吴相洲主编的《乐府学》(第九辑)关于乐府诗的韵律,一般多是五言或七言或杂言,七言是8句的,还没有看到4句的乐府诗。

因此我觉得《出塞》应是绝句,从首句看是平起平收式。

“【七绝·平起·首句入韵】

字数:28字

中平中仄仄平平

在回答这个问题之前,我们先要搞清楚诗歌的体裁有哪些,这里先说说我国古代诗歌形式的发展:

1:古歌谣。我国最早的诗歌形式,远古民歌,民谣的总称。

2:古体诗。指唐代近体诗形成以前,除楚辞体以外的各种诗歌体裁。也称古诗,古风。

3:四言诗。古体诗的一种,以四言为句或以四言为主,是我国古代诗歌最早形成的诗体。

4:五言诗。古代诗歌体裁,全篇由五字构成。汉代以前,偶有五言诗句,但没有完整的五言诗。五言诗是在两汉民谣和乐府民歌中产生和发展起来了的。其中有五言律诗,五言绝句。为了有所区别,人们把唐代以前的五言诗通称为“五言古诗”或“五古”。

5:六言诗。诗体名,指每句六字的古体诗。最早见于汉朝,此后偶有人作,此体于古诗中数量较少。

6:七言诗。古代诗歌体裁,全诗以七字为一句或以七字句为主的诗体。它起源于民间歌谣。七言诗歌中有七言古诗,七言律诗,七言绝句;与五言诗同为中国古典诗歌中的主要形式。

7:杂言诗。古体诗的一种。杂言诗最早出于西汉乐府歌辞。它的特点是篇幅长短不限,句式长短不齐,形式比较自由,短句可仅一字,长句者达十言以上。

8:歌行体。古代诗体名,是在汉魏六朝乐府诗的基础上建立起来的一种新诗体。

9:歌,行,曲,引,吟,辞,怨,叹。均为乐府诗题名称。

10:楚辞。战国时期兴起于楚国的一种诗歌样式。“楚辞”一名,最早见于西汉前期,汉人有时简称它为“辞”,或连称“辞赋”。

问题:王昌龄的《出塞》是七绝还是乐府诗。能不能解释详细点?

前言

回答这个问题之前,老街可以用相同的方式,提出类似问题供大家比较:

姚明到底是nba球星,还是中国国家队球星?

苏东坡到底是一个诗人,还是一个书法家?

这两个问题和题主的问题答案一样:都是。

王昌龄的《出塞》两首,都是七言的绝句,不过这两首有区别,第一首是近体 :

秦时明月汉时关,万里长征人未还。但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。

第二首是古体 :

白花垣上望京师,黄河水流无尽时。穷秋旷野行人绝,马首东来知是谁。

熟悉格律诗的朋友可以看出,“黄河水流无尽时“中,河这个字出律,如果是仄声就合律了。

王昌龄的《出塞》应该是七绝,而不是乐府诗。

秦时明月汉时关,万里长征人未还。

但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。

王昌龄 (698—757年),字少伯,并州晋阳(今山西省太原市)人。唐朝著名边塞诗人。

与李白、王维、孟浩然、岑参等人交好,尤其是和李白,互相引为知己。

他写的诗以边塞诗最为著名,有“诗家夫子”、“七绝圣手”之称。

安史之乱时,惨遭杀害。

乐府诗,在汉朝,是官府在民间收集诗词后,整理改编、配曲,再进行演唱,供人娱乐。至魏晋时期,演变为一种诗歌体裁。

乐府诗也是押韵的,但是,不算严谨,非常灵活,内容多取自民间,讲述人物、故事,如《孔雀东南飞》、《木兰辞》等,也有表现民间风俗景物的乐府诗。

王昌龄的《出塞》是一首乐府诗。为什么不是七绝而是乐府诗呢?这是因为一看本诗的题名《出塞》就知道是一首乐府诗。乐府诗是要谱成乐章、广泛传唱的,为人谱传唱的需要,诗中就往往有一些常见习用的词语。王昌龄的这首诗也不例外。你看这开头一句中“明月”和“关”两个词,正是有关边塞的乐府诗里很常见的词语。《乐府诗集·横吹曲辞》里不是就有《关山月》吗《乐府解题》说:“关山月,伤离别也。”无论征人思家,思妇怀远,往往都离不了这“关”和“月”两个字。“关山三五月,客子忆秦川”(徐陵《关山月》),“关山夜月明,秋色照孤城”(王褒《关山月》),“关山万里不可越,谁能坐对芳菲月”(卢思道《从军行》),“陇头明月迥临关,陇上行人夜吹笛”(王维《陇龙吟》),例子举不胜举。看清这一点之后,你就明白这句诗的新鲜奇妙之处,就是在“明月”和“关”两个词之前增加了“秦”、“汉”、两个时间性的限定词。这样从千年以前、万里之外下笔,自然形成一种雄浑苍苍的独特意境,借用前代评诗惯用的词语来说,就是“发兴高远”,使读者把眼前明月下的边关同秦代筑关备胡,汉代在关内外与胡人发生一系列战争的悠久历史自然联系起来。这样一来,“万里长城人未还”,就不只是当代的人们,而是自秦汉以来世世代代的人们共同的悲剧;希望边境有“不教胡马度阴山”的“龙城飞将”,也不只是汉代的人们,而是世世代代人们共同的愿望。平凡的悲剧,平凡的希望,都随着首句“秦”、“汉”这两个时间限定词的出现而显示出很不平凡的意义。这句诗声调高昂,气势雄浑,也足以统摄全篇。

诗歌之美,诗歌语言之美,往往就表现在似乎很平凡的字上,或者说,就表现在把似乎很平凡的字用在最确切最关键的地方。而这些地方,往往又最能体现诗人高超的艺术造诣。

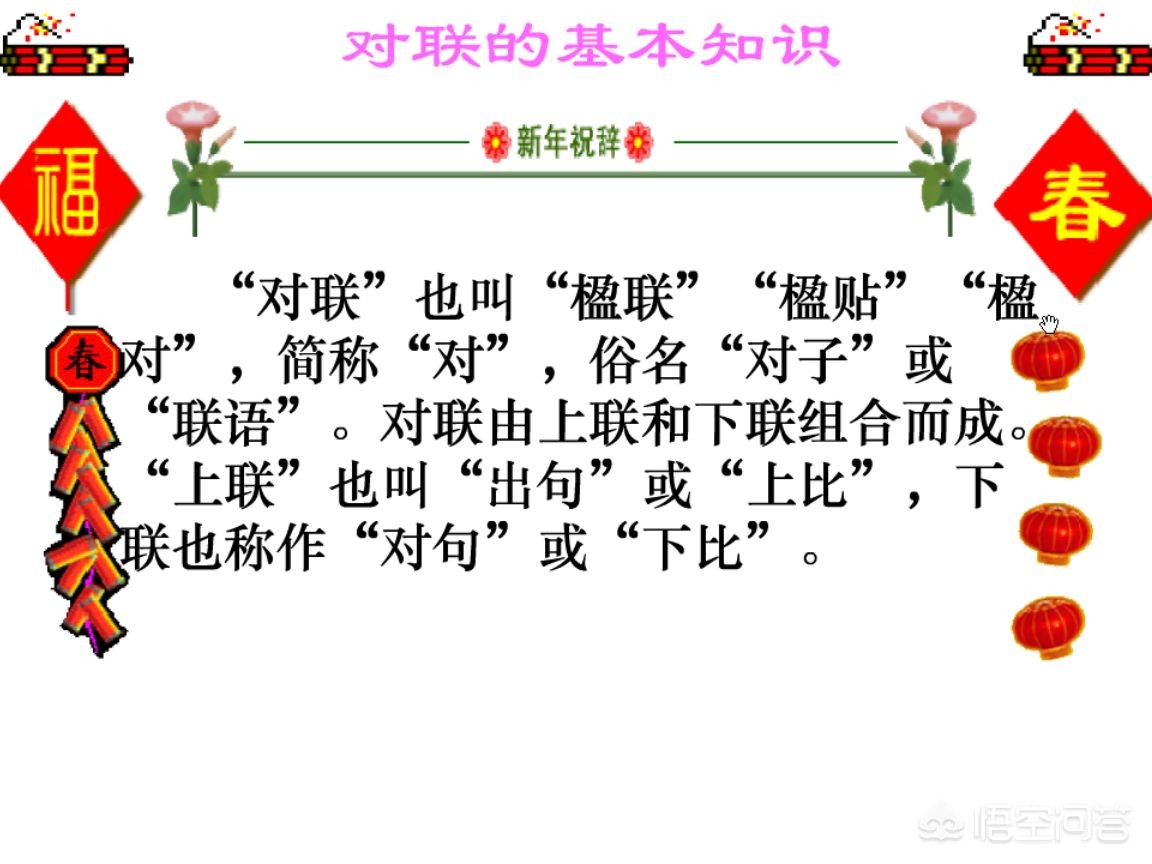

不知何故,平台的创作中,最火的成了对联

该火的必然回火,这是自然发展的规律。我从三个方面回答这个现象:

一、中华民族的国粹

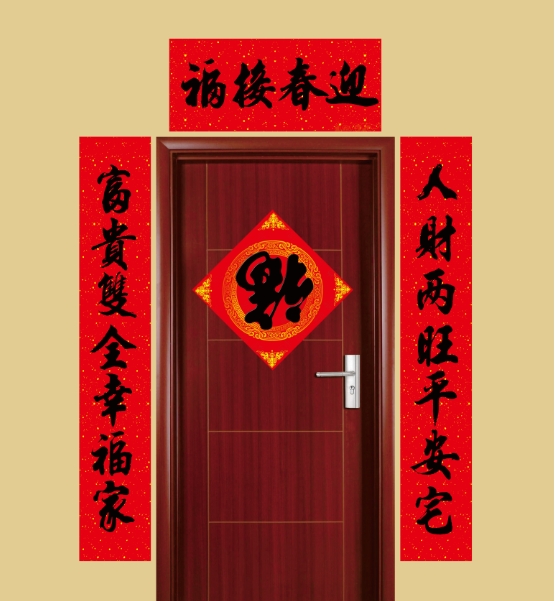

对联本就是国粹,亦称对子。这种表现形式是我国文坛沃土上的一朵艺术奇葩,它把我国传统文化中的诗文辞赋、书法绘画等媒体介质融为一体,成为具有中国特色的艺术魂宝,由于具有雅俗共赏的特性,一直是老百姓喜闻乐见的文艺形式。现在的老百姓大都只在过年时在自家门口贴上对联,以示来年风调雨顺、大吉大利。也是对中华传统文化的一种继承。

一、对联互动性强

有了上联,就该有下联。作者出一个上联,等着平台的朋友们来对下联,因为字数不多,又不用太多评论,只要对仗工整,平仄协调,五个字或七个字就成了评论。不论对的水平如何,都在积极参与。这样作者就与各对联的友人形成了一个很融洽热闹的互动气氛,何乐而不为?小小的对联别看短小精干,语言精炼,但很能体现作者的文化底蕴和文学功底。就是因为对联涉及面广,更显得博大精深。平台里很多这方面的高人,故而大家没事在一起对对子,赛赛诗,互相取长补短,就像古时诗人们“把酒当歌,人生几何”,快哉乐哉!

二、更适合平台要求

大家都在头条上玩耍,初衷各自不同,但我相信进来的大部分人都有个小九九。那就是既能创造作品,体现自身价值,又能结交各地朋友,为自己日常劳作找个可以释放压力的港湾,而且发展好的话还能有所收益。无论怎么想,都是合理合规的。既然合理,以什么形式,在哪个领域创作都无可厚非,况且任何表现形式都是自己的劳动成果。既然合规,就要按照平台规章制度来遵守。也要遵循各种收益的准则进行加工。对对子本就是一种很合理合规的文化表现方式,有此爱好的同仁何其多,展示自己的才华更是合情合理的。

在平台的所有友人,都有选择的权利。大家在这里百花齐放,百家争鸣。坚持创作,传播正能量,不正是大家的初衷吗?“洒家”在此以一个对联敬献给各位“官家”:

浓缩的都是精华,其语句优美,富有韵味,别看只是几个字,但能说明一件事或能浮现出一道美丽的风景,对联、诗词朝古朝代都甚为流行,是比较高雅的文化,它精简易懂,非常有趣,至今还有很多朋友爱好,点赞、评论多也就不足为奇了。

头条高手出妙对,

民间众友作美联。

加v回答:

平台是根据每个人的爱好推荐你看的内容的。向你推荐的对联多,可能是以下原因造成的

一、说明你入头条后,你点开和阅读最多的是对联。如你再用一个月的时间,去打开和阅读别的内容,涉及对联的你一个也别打开和阅读,恐怕你就看不到了对联了。

二、你关注的人,喜欢和发表对联作品多。你是他的粉丝,平台就会向你推荐他的作品,从而导致你看到的对联多。如果是这样,你又不喜欢对联,你可以退出对写对联人的关注,平台就会减少向你推荐对联了,久而久之,你的面前就没对联了。

(图片源自网络)

平台的创作中,最火的是对联,原因如下:

一、对联是中华民族特有的传统文化,无论是会场战地,还是祠堂庙宇;无论是亭台楼阁,还是山林海边;无论是风景名胜,还是历史古迹;到处都有精美的对联彰显文化底蕴。既含哲理,又显文采;既显书法妙美,又渲染环境气氛。对联的独特地位无法采用其他形式代替。春联、婚联、神联、挽联、各行各业集会、宣传等,对联无处不在。

二、能精通对联知识对出工整优美的对联,很能体现一个人的学问修养,思想境界。古人吟诗作对风行,文人墨客乐此不疲,为人们喜闻乐见。对对子立见文才高下,见识深浅,修养厚薄。

三、对联精短轻快,表情达意像飞箭,像奔马,快捷爽心,一目了然。一般行家对对子脱口而出,创作者和阅读者花时最少。

四、对对子可配精美图片更让人赏心悦目,交文友沟通快捷方便,展现量和阅读量大,能引起广大文友兴趣。

如何使自己写的古风文能够充满古典韵味,语言优美呢

1.切莫过白。

[ 所谓过白,就是写文写得过于直白,既然是古风文,就要有那种意境出来。古风文的意象其实和古诗词一类的十分相近,最重要的其实不是什么技巧而是你的底蕴。多听听一些古风歌曲,多读一些诗词,体会这其中的意境,这也需要一些天赋和悟性。一般写手们的词藻并非一定要是那种过于华丽的,你如果只是单方面的考虑到文章的华丽,反而会忽视了剧情的发展,那样写出来的文也仅仅是金玉其外败絮其中罢了。若是写的和现代小说没什么两样,缺少了那份意境,也是无用功。]

2.多看多练

[ 多看看肯定是有益的,但是现在网络上的小说都有些许错误,容易被误导,那么该怎么办呢?我们可以多看一些关于古代的影像资料,了解古代人的衣着、出行以及礼仪等多方面的东西。外出游玩时看到古代的一些艺术品、建筑遗迹要仔细观察。这样一来,记得背的多了,感觉就慢慢出来了,这样的积累是一个很漫长的过程,所以一朝一夕的训练就想写好古风文是不可能的。练习的时候要注意语言上的运用,比如说写景的时候就可以适当的用一些骈句。还可以多看一些贴吧里质量较高的文来和自己做一些对比,来发现不足之处,然后加以改正进一步提高。]

3.了解方法

[ 方法是个很重要的东西,比如说想写诗,那么就要了解写诗的方法和要讲究些什么。勤问百度,勤翻字典,勤读古书这三点缺一不可。在下面的教程里,即将为大家解剖古文,分步来逐一解决写古风文时遇到的问题]

没有什么捷径,熟读唐诗三百首,不会吟诗也会吟。一本唐诗一本宋词,读透翻烂,效果即出。读透是讲把自己当做诗人,充分溶入诗歌所描写的环境中,体会诗人的苦和乐,充分发挥自己的想像力沉醉其中。

古风文章可以分为三大类,

一是古诗

二是古词

三是古风散文

诗歌必须掌握以下要点:

一、押韵

有押韵的诗歌会更朗朗上口。

二、平仄对仗

比如一平三仄五平,也可以一仄三平五仄。二四六可以不用太较真。

三、表达方式

古诗可以分抒情类和纪念类。抒情则可以是抒发离别之情、思念之情、愤懑之情、快乐之情。纪念则可以是写景色、写某个场景、写某个特殊的日子。这两种表达方式可以独立也可以融合。

七言绝句怎么写?能不能以《泊秦淮》为例讲解示范一下

七言绝句有四个定格,分别由七言四律句有机构成。这四律句是平平仄仄仄平平,仄仄平平仄仄平,平平仄仄平平仄,仄仄平平平仄仄。其首字都平仄不拘,除第二式外,其余三式的第三字也平仄不拘。而一、三句无准律句,第二句可律变为仄仄平平平仄平和仄仄仄平平仄平,第四句可律变为仄仄平平仄平仄和仄仄平平仄仄仄,但这里的仄仄仄不能视为古风句式“三仄脚”。因为诗律学上明确规定,七言仄仄脚句型倒数第三字“以用平为定格,用仄为变格”。而所谓“变格”,就是指它由律句变成了“准律句”而已。因此,这四个句式就组成了四个定格,即首句平起平收式,首句仄起平收式,首句平起仄收式,首句仄起仄收式。杜牧的七言绝句《泊秦淮》用得就是首句平起平收式。请看定格:平平仄仄仄平平(韵脚),仄仄平平仄仄平(韵脚)。仄仄平平平仄仄,平平仄仄仄平平(韵脚)。接下来,我们把杜绝列出便知其理其则了。请看——

烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。

商女不知亡国恨,隔江犹唱《后庭花》。

注:本人迄今所发表的所有诗词文论对联乃至所有答复,全为即兴所作,并不参考任何资料。如记得不准,认知有误,还望海涵!

谢邀!

我们现在讲的七言绝句,主要以近体诗为主,要写七言绝句,首先要掌握基础知识。

1、押韵:七言绝句押平韵,对于初学者建议用《中华新韵》押韵比较宽松,可以通押。

2、平仄:《中华新韵》它是以现代汉语四声为标准。即:阴平(一声)、阳平(二声)、上声(三声)、去声(四声),读音时,四声读标准了,平仄很易容掌握。阴平、阳平为平;上声、去声为仄。

3、对仗:绝句可对仗不对仗皆可,如果对仗,一般首联对仗、也有尾联对仗。

4、七言绝句格式:

①平起首句入韵:

平平仄仄仄平平,仄仄平平仄仄平。

仄仄平平平仄仄,平平仄仄仄平平。

②平起首句不入韵:

平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

问题:七言绝句怎么写?能不能以《泊秦淮》为例讲解示范一下?

七言绝句出现的很早,不过在唐朝达到了顶峰。因为在初唐格律诗的规则渐渐定型,所以七言绝句大多数都是格律诗,古体七绝极少。

绝句的创作,首先要明白诗体,了解古体、近体两种绝句的基本规律。其次,再了解绝句的章法布局。

至于炼字、炼句,就看自己的积累了。

1、平声韵的韵脚与白脚

南北朝梁陈之间的庾信有一首七绝《代人伤往·其一》

失,是入声,属于仄。

古体七绝不需要遵守格律诗的平仄要求,但是韵脚和白脚有平仄的要求。

这首诗押平声韵。2、4句押韵,韵脚是:鸯、双。第1、3句不押韵,白脚都是仄声字:鹤、失。

2、仄声韵的韵脚与白脚

《方逢原借示方干先生诗以集句诗赠之》宋·孔平仲 押遇韵(苦有去声)

一、首先,我们要了解什么叫七言绝句?

七言绝句,一句七个字,四句二十八个字。大致分为四种常见格式,仄起首句不押韵,仄起首句押韵,平起首句不押韵,平起首句押韵。

(1)仄起首句不押韵

仄仄平平平仄仄

平平仄仄仄平平(韵)

平平仄仄平平仄

仄仄平平仄仄平(韵)

(2)仄起首句押韵

仄仄平平仄仄平(韵)

平平仄仄仄平平(韵)

平平仄仄平平仄

元素周期表规律总结

按照元素周期表的五个分区来归纳其性质:

1、s 区:含ⅠA与 ⅡA 共两族两列;价电子层为ns1或2(n≥1)。

价电子数=主族序数=最外层电子数

2、p 区:含ⅢA至ⅦA及零族共六族六列;价电子层为ns2 np1-6(n≥2) 。

(1)价电子总数=主族序数(零族除外);

(2)以非金属元素为主。

3、d 区:含ⅢB至ⅦB和Ⅷ族共六族八列 。

(镧系和锕系属f区);价电子层为(n-1)d1-9ns1-2。

(1)均为金属元素;

(2)价电子总数=副族序数;

(3)若价电子总数为8、9、10,则为Ⅷ族。

为什么现在对联时会说上联尾字为仄,下联尾声为平?这是什么意思

谢邀。题主关于为什么对联上联尾为仄,下联尾为平的问题。我想凡是在悟空问答对过联的的同志开始都有过这样的想法,尽管悟空问答中的联句对答十分火热,头条也时不时的登载一系列对联创作方面的知识,但总有后来人对此有些疑问。可见普及楹联知识还是一项很重要的工作,还要经常不懈地去抓。

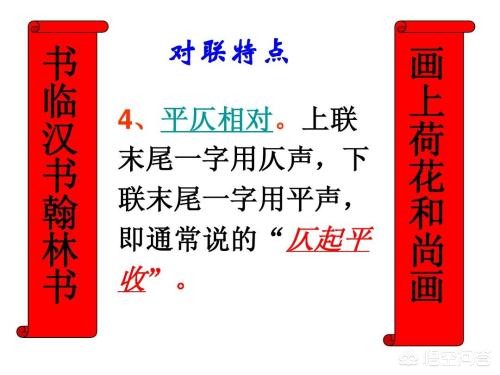

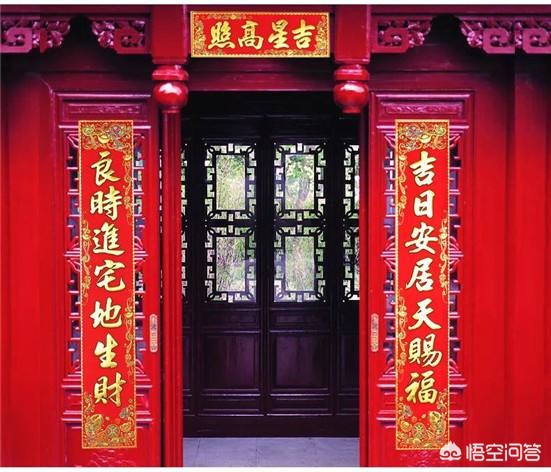

话归正题。我首先给题说的是,这是从古代对联产生后至今约定俗成的法则之一。尤其是在2008年10月,中国楹联学会在第五届十七次会议上通过和实施了一个在全国实行的《联律通则》后,正式把联语中的上联尾定为仄声,而把下联尾定为平声。至此,成为对联创作的一个铁打不破的法则。

那么为什么要这样制定呢?是因为先前遗存的联语,尽管大都是上尾仄下尾平,但还有极个别联语平仄与之相反。最著名的就是岳麓书院门联”惟楚有才,于斯为盛”;泰山壶天阁联“登此山一半已是壶天,造绝顶千重尚多福地”。中国楹联协会为了以后不再出现全国楹联平仄应用不一致的混乱局面,才统一制定了上述平仄应用的法则。

另外,针对题主对楹联使用平仄的不解,我按我的思考再简单地作以讲解。

对联属于语言艺术,而我国的汉语语音本身就有节奏感。古人从潮夕的涨落、高山的起伏以及人的脚步快慢声中,领会到了节奏的美感,便把不同声调的运用到语言当中,经过不断演变和进步,最终应用到了诗词楹联的格律当中,这也是对联中应用平仄的来由。

至于对联为什么要上仄下平,我个人的理解是为读起来朗朗上口。正像音乐一样,乐曲开始多以有低昂、起伏变化的音调发声,而结尾则以高昂稳定而悠长的音调结束。给人以完美满足的感觉,从而能与人心理产生共鸣。

我是晋风。愿与大家在书法艺术,诗词楹联及人文知识等方面,同学习,互交流,共进步!

謝谢你邀请!

对联时上联尾字为仄,下联尾声为平?

这主要体现在我们传统传承下来的文化精练,经过不继地改进而规范下来的对联规则,我也曾对对联这规则进行了深入的理解和探讨,得出的结论也源于我们前人为何如此之规范呢?作下面理解之总结。

这是为什么呢?

原来是上联尾字为仄是重音,下联尾字为平是轻音,这其中奥秘就反映在诵读对联时的抑扬顿挫之需,在同上联或下联中为何要有规律的平仄间隔,上下联中为何要平仄相对也是这个道理,而且读出来的对联感觉顺口有序,朗朗上口啊!我想大概就是这个原因吧。

答题完成,谢谢。

一,无规矩不成方圆。

现在流行的“对联”,其统一规则始于2008年10月1日“中国楹联学会第五届第十七次常务会议通过并颁发施行的——《联律通则》。

二,《联律通则》中“基本原则”部分明确制定如下原则:

1.字句对等。

2.词性对品。

3.结构对应。

4.节率对拍。

5.平仄对立。

三 ,何为“平”“仄”?

1.汉语拼音中汉字发音分为四声。简言之,即一二三四声。

2.在对联中,一二声为“平”;三四声为“仄”。

谢谢邀答:通常情况下,上联尾字是仄声为三、四声,下联尾字是平声为二声,这是中国对联的最基本的要求。对联要求对仗工整,平仄协调。但除特殊要求的对联以外,一般的对联是仄声起,平声收。

我对字句,词牲,平仄,还有一三五和二四六以及仄起平收不是很懂,只知对联好似有男有女方能联姻,大概对联也如此吧!若问什么意思?都是男的岂不是光棍聚会?都是女的?连女儿国王都思春,对联或许也如此吧!

谢邀:上联尾字为仄,下联尾字为平音,从古流传至今!不仅压韵,说句土话、笨话读起来也顺口,感到有韵味不别扭!但是最根本的是我们要多学点文化知识,特别是文字知识(常识)!中国汉语所有文字的发音都是由一、二、三、四声所组成,一、二声为平;三、四声为仄!过去国家对汉字简化、发音、发声(多音字)拼音一直到用英文字母拼音之前进行了多次改革。汉语拼音时要标是几声的符号,用英文拼音时头两年要求标声后来取消了!对联的字、词和语句都是对应的,分为正对和反对,多数是反对,从意境出发对对联也离不开平仄!

秋晨友,恕我直言,你对平仄的掌握还须下些功夫。马与麻正好是一仄一平,好像你的认识恰相反。简言之,按普通话的发音,一二声的词为平声,三四声的词为仄声。至于仅南方少数地区有的入声词属仄声,因较冷僻少见这里就不多说了。对联上下联讲究平仄相对,实属长久以来约定俗成的固有模式,一般是应力求符合而不可随意违背的。上联末尾词应为仄声,下联末尾词则应平声,更是为突显节奏语言的音乐美感,而特别强调尽量遵守的规则。当然古人也有在对偶(即对仗)句中灵活变通的情况,诸如"一三五不论,二四六分明″等说法,这里就不再赘述了。