中国有名的人文文化

人文文化 丽水文化底蕴深厚、民间艺术丰富。已初步形成了剑瓷文化、黄帝文化、石雕文化、畲族文化、华侨文化、摄影巴比松油画文化为主的绿谷文化。

丽水市登记在册的历史文化遗产有1496处,文物点总数名列浙江省各市之首,历史文化遗产涵盖古建筑、古遗址、古墓葬、摩岩石刻、近现代重要史迹和代表性建筑等门类。

国家级重点文物保护单位龙泉窑遗址是我国青瓷历史上的名窑。明代古建筑——时思寺被誉为雾中桃园,大型水利工程——通济堰,距今有1500多年的历史,仙都、南明山、石门洞摩崖题记是古代书法艺术宝库,数量为全省之最。

古村落和传统街区是丽水市文化遗产的重要组成部分,具有浓厚的地方特色和鲜明的建构文化特征,并保留了一些原有的生活和农耕等非物质形态内容,具有较强的历史信息可读性。

丽水市民族民间艺术资源分布广泛,灿烂多彩,畲族民族民间文化、青田石雕、青田渔灯、龙泉青瓷、宝剑、松阳高腔、庆元二都戏等均为独一无二的宝贵文化资源。

丽水人杰地灵,许多文人与丽水都有着深刻的关系。早在晋代就有名人谢灵运、葛洪、王羲之等人登临此地,唐朝李邕、李阳冰,宋代米芾、沈括等名人都留有墨宝。谢灵运、白居易、秦观、范成大、汤显祖、陆游、袁枚等诗家词人在饱览丽水的山光水色之余,写下了许多优美的题咏。

丽水人才辈出,据二十五史记载,全市入传有42人。最著名的是明朝御史中丞兼太史令刘基。中国古代文学史上浪漫主义戏曲代表作《牡丹亭》,就是汤显祖在遂昌为官时创作的。近代著名人物有“七君子”之一的章乃器,原全国人大常委会副委员长陈慕华,体育界的羽毛球世界冠军李玲蔚等。

一、文化遗产

1、周口店北京人遗址(北京房山)

2、甘肃敦煌莫高窟(甘肃敦煌)

3、 长城

4、陕西秦始皇陵及兵马俑(陕西临潼)

5、明清故宫:北京故宫(北京)、沈阳故宫(辽宁沈阳)

6、湖北武当山古建筑群(湖北十堰市)

中国书法、篆刻印章、中国结、京戏脸谱、皮影、武术

秦砖汉瓦、兵马俑、桃花扇、景泰蓝、玉雕、中国漆器、红灯笼(宫灯、纱灯)

木版水印、甲骨文、钟鼎文、汉代竹简

茶、中药、文房四宝(砚台、毛笔、宣纸、墨)、四大发明

竖排线装书、剪纸、风筝

佛、道、儒、法宝、阴阳、禅宗、观音手、孝服、纸钱

乐器(笛子、二胡、鼓、古琴、琵琶等)

龙凤纹样(饕餮纹、如意纹、雷纹、回纹、巴纹)、祥云图案、中国织绣(刺绣等)、凤眼

彩陶、紫砂壶、蜡染、中国瓷器

古代兵器(盔甲、剑等)、青铜器 鼎

国画、敦煌壁画、山清水秀、写意画、太极图

哪些沿海城市适合旅游

1、威海,地处山东半岛东端,北、东、南三面濒临黄海,北与辽东半岛相对,东与朝鲜半岛隔海相望,西与山东烟台交界。是也中国大陆间隔日本、韩国近来的城市。境内千公里海岸线上,有中国近代第一支海军的降生地刘公岛、秦始皇东巡过的东方好望角"天止境"成山头、中国道教全真派发源地圣经山、凝结中日韩三国人民情谊的赤山法华院、亚洲最大的天鹅栖息地天鹅湖、大东胜境——铁槎山等旅游景点。

2、珠海,珠海地处广东省珠江口的西南部,东与香港隔海相望,南与澳门相连,珠江三角洲中央城市之一,是中国最早实验对外开放政策的四个经济特区之一。这里生态环境柔美,山川相间、海疆宽广、陆岛相望、天气宜人,城区东部有一百多个海岛,故素有“百岛之市”的美称。

3、北海。北海地处广西壮族自治区南端,北部湾东北岸。这里位于华南经济圈、西南经济圈、东盟经济圈的结合部,处于泛北湾经济协作地区结合部的中央地位。也是中国大西南衔接东盟的最便捷的出海口。北海是天下14个沿海开放城市之一,也是中国最美的海滨城市之一,中国十大宜居城市之一。境内也有着北海银滩、涠洲岛、北海老街、星岛湖、山口红树林天然保护区等旅游胜地。

4、厦门,地处于福建省东南端,副省级市,方案单列市,是国务院批复的中国经济特区,东南沿海紧张的中央城市、是闽南地区的主要城市。厦门显已是现代化国际性港口景色旅游城市,美国前总统尼克松曾赞誉厦门为“东方夏威夷“,这里也有着鼓浪屿、万石植物园、胡里山炮台、南普陀寺、曾厝垵等旅游胜地。 这四个最适合旅游的海滨城市,有没有你想去的?

大连——依山傍海,景色秀丽,是中国著名的海滨旅游城市和避暑、疗养、休假胜地。她面向烟波浩淼的太平洋,临海处海湾较多,礁石错落,地貌奇特,构成了以蓝天、碧海、白沙、黑礁为特色的幽雅明丽的海滨风光。从大海上遥望大连,景色更加精彩迷人,一千多公里的海岸线上撒满了一个个绿宝石状的岛屿,有遐名世界的蛇岛和鸟岛等。

青岛——世界性区域贸易中心,东北亚国际航运中心,国际滨海旅游度假胜地,国际著名港口城市,国家历史文化名城,国家园林城市。

厦门——是个南国风情极其浓郁的城市,走在海边的环岛路上,两旁摇曳的椰子树会让你恍若间觉得自己身在东南亚的海岛。走进喧嚣的中山路,街道两旁排列的骑楼也会让你感受到浓郁的闽南风情。

深圳——依山傍海,气候宜人,这里四季如春,干净整洁,拥有着丰富的自然景观和人文气息。匆匆过客注意到的也许只有它的时尚繁华,忙碌的暂居者也可能对它有着不识城市真面目之感。只有世代在此生活的老深圳人,才默默的看着它从贫穷走向富饶经历了怎样的艰辛。

三亚——享有东方夏威夷之称的三亚,椰林树影、水清沙白,不仅有枝繁叶茂的热带雨林等着你去探寻,更有超美味海鲜让你大快朵颐。

秦皇岛——国家历史文化名城,因秦始皇求仙驻跸而得名,两千余载的岁月长河,留下了夷齐让国、秦皇求仙、魏武挥鞭等历史典故。主要旅游景点:北戴河风景区、山海关古城、燕塞湖、板厂峪长城、黄金海岸、祖山原始森林峡谷、南戴河国际娱乐中心、新澳海底世界、鸽子窝公园、孟姜女庙。

温州——是我国首批改革开放的城市之一,属于东部沿海地区,位于浙江省东南部,东濒东海,历史悠久,古代称瓯越。现如今是我国较大的小商品市镇。主要旅游景点:雁荡山、石桅岩、刘伯温故里、望海楼等

北海——这是一个浪漫的城市,沙软如毯的银滩铺成直通大海的走廊,炊烟渺渺的涠洲岛上风吹斜阳,波光粼粼的星岛湖里轻舟破浪,白龙城的珍珠池诉说着珠还合浦的古老和沧桑。白云朵朵的蓝天下,敞开胸怀的大海旁,洒满贝壳珠玑的沙滩上,结网于屋前的渔女在芭蕉林的掩映下若隐若现……这就是北海,西南沿海的绚丽天堂。

推荐威海,威海在山东的东部,渤海沿岸,以前是一个小渔村,现在旅游发展的不错,主要的景点有刘公岛、成山头、海水浴场等等,威海的空气质量非常好,负氧离子含量高,相对青岛等沿海城市不那么潮湿,海鲜自不用说,无花果是当地的特产,非常好吃。

明末灭亡种子在开国之时就已经埋下了吗

明末灭之种子在开国时已经埋下了?

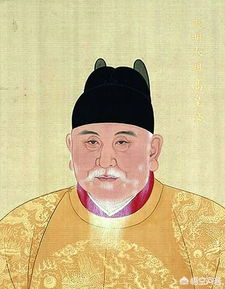

出生于一个普通农民家庭的朱元璋,能够通过参加义军,得到义军守领郭子兴的信任,广招幕兵,攻占元朝京城,消灭陈友谅,杀死张士诚,建立了明朝!确实是一个奇迹。

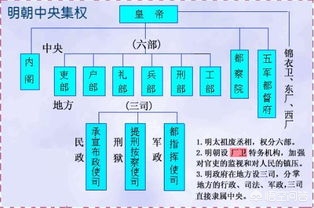

为了巩固自己的皇权,强化政权的专制,朱元璋费尽心机采取措施:如废除宰相制。让自己的皇权和相权合为一体。表面上看来,朱元璋觉得对皇权解除了威胁,不引争端,可保子孙千秋万代江山。其实,这是典型的自我安慰而已。也为明末灭亡埋下了种子。

为什么这样说呢?

在朱元璋本人,确实凭着自己的能力将皇权牢牢地掌握在自己的手中!

但是,随着子孙后代的能力不强几乎不能完全掌控朝局。于是,信任宦官在朱元璋的晚期开始萌芽了。

正如明末清初著名的学者,思想家黄羲之在《明夷待访录》中所言:

正是重用宦官,造成了皇权的旁落。从而发生了很多宦官专权上做了很多祸国秧民之事,在大明史上堪称奇葩多多!

最典型的宦官王振和土木堡之变。

九千岁魏忠贤的凌驾皇权之上。

还有崇祯和他的三千净军。

就是重用宦官直接导致大明走向灭亡。

朱元璋在开创大明王朝后,为了使他创立的王朝能千秋万代,想尽了各种办法,比如巩固皇权,废除宰相制、设立特务组织,监控百官、严禁后宫和太监干政,以及严惩贪官污吏等等。

可是这些努力并没能阻挡明朝的灭亡,相反,他实行的一些制度恰恰为王朝的发展埋下了灭亡的种子,其中,最严重的隐患就是他所推行的藩王制度,简直就是一颗定时炸弹。

朱元璋出身贫寒,辛辛苦苦打下江山以后,为了让子孙后代不再过穷苦的日子,他精心的创立了一套完备的藩王制度,让子孙后代永享朝廷的供养。

《明史》记载:“初,太祖大封宗籓,令世世皆食岁禄,不授职任事,亲亲之谊甚厚。”

按理说朱元璋作为开国皇帝,给自己子孙分封藩王,让他们享受皇室的荣华富贵,这也本无可厚非,但是朱元璋所实行的这套藩王制度与其他朝代明显不同,明朝的藩王制度是世袭罔替制,具体制度如下:

明制,皇子封亲王,授金册金宝,岁禄万石,府置官属。护卫甲士少者三千人,多者至万九千人,隶籍兵部。冕服车旗邸第,下天子一等。公侯大臣伏而拜谒,无敢钧礼。亲王嫡长子,年及十岁,则授金册金宝,立为王世子,长孙立为世孙,冠服视一品。诸子年十岁,则授涂金银册银宝,封为郡王。嫡长子为郡王世子,嫡长孙则授长孙,冠服视二品。诸子授镇国将军,孙辅国将军,曾孙奉国将军,四世孙镇国中尉,五世孙辅国中尉,六世以下皆奉国中尉。

在这种世袭罔替的藩王制度下,皇帝的儿子均封亲王,亲王的嫡长子袭亲王爵,其他儿子封郡王,郡王的嫡长子袭郡王爵,其他儿子封镇国将军,然后,后世子孙非嫡长子的递减分封,直到的减为奉国中尉就不在递减了,并且最重要的是皇室子孙只能接受朝廷的供养,不准从政、经商。

这种分封法最初并不会有什么问题,但是时间长了,弊端就显现出来了,因为随着朱元璋子孙的开枝散叶,分封的藩王们会越来越多,据统计明朝共计实封亲王六十五位,追封亲王二十二位,至明亡,除去被废还有绝嗣除封的亲王,共计还有亲王三十四位,郡王则有多达九百位之多。

朝廷要供养的皇室宗亲越来越多,逐渐的就成了王朝财政的一个负担,而且这些藩王们从皇帝那里赏赐得来或者后来自己用特权兼并而来的土地,只要计入他们名下,统统都不用纳税。这样一来,藩王们不仅有土地收入,不用承担赋税,朝廷还要从国库中拿出银米来供养他们,藩王们的土地和收入越来越多,而百姓们的土地越来越少,赋税越来越沉重,国库收入也越来越少,逐渐形成越来越严重的两极分化。

我不同意博主的观点,任何一个朝代都有开国时的弊病,比如秦朝的军国政治,汉晋的分封制,隋唐的府兵制(演化为藩镇割据),宋朝的重文抑武,元朝的草原传统。可是未必这就是导致王朝最终灭亡的源动力,具体问题还得具体分析。我们来看一下明朝灭亡的原因四个字“内忧外患”,先说外患:与蒙古各部落的长期硬刚无疑是明朝前中后期最大的消耗,明末又经历了“万历三大征”,这都是对大明的额外消耗,特别是“朝鲜战役”消耗最大,最终导致女真崛起,以及后续“满蒙联盟”的形成。再说内忧:小冰期的到来无疑是这个农业王朝的终极灾难,全国各地义军峰起,给大明来了个正宗的釜底抽薪。然而我觉得这还不足以导致大明亡国,大明还有N多机会实现退守江南,划江而治,再现南北两朝,可是无休止的党争(阉党与东林党)最终导致大明已经成了一个烂透了的空架子。综上,我认为大明的灭亡原因是中后期慢慢积累的,正所谓冰冻三尺非一日之寒,人至朽败非一时之恶

这个问题就是典型的子孙不孝,让老子背锅!

朱元璋:“老子不受这份委屈!”

为什么这样说史君这样讲呢?说明朝埋下亡国种子,不外乎是几点理由:废除丞相制、屠戮功臣、重用锦衣卫。为什么我不提:宦官乱政呢?因为在朱元璋时代,宦官专政根本不存在,朱元璋面前再大的宦官都得夹着尾巴做人,一个不高兴,给你来一个剥皮实草,诛十族(比冠状病毒都起效快,你亲朋+好友,就得死光光)。

但是,认真追究起来,其实这三点理由都是不成立的!

朱元璋有魄力,先帮子孙把权利揽到手!

朱元璋有个优势,白手起家,所以他知道平民的想法,做了皇帝后更知道了丞相制的弊端!

千年的传承,使得丞相的权利太大了!秦汉的时候皇帝看到丞相来了是要站起来起身相迎的。朱元璋废除丞相制:

一是因为,左相胡惟庸专权,遂罢中书省。设置承宣布政使司、提刑按察使司、都指挥使司,分掌司法、政治和军事。

二是为了三权分立也是,让三方可以互相制衡,离了皇帝谁都不行,你看电视中的三角恋是吧,总需要外力的介入!

因此,三权分立不比大权独占让皇帝放心吗?说废除丞相制不对的,都是什么人呢?都是想做丞相的人!(这句话看到了细细揣摩吧)

飞鸟尽,良弓藏。狡兔死,走狗烹!

历史上这样做的多了,你看刘邦反的给通通搞死,没反的逼反再搞死,要是威逼也还不反呢?算了,那就随便安个罪名给搞死。

题主的话是对的,同时题主的话也适合任何一个古代王朝。

明朝最终亡于农民起义。农民是最朴实的群体了,他们一定是活不下去了才会起义。活不下去的主要原因是明朝统治者造成的问题:土地兼并严重、苛捐杂税严重。

尤其在遇到灾荒的时候,朝廷还要加税(辽饷、练饷、剿饷),那对农民来说更是雪上加霜。最终不得不起来反抗。

每个王朝的灭亡都大同小异。

比如明朝,在崇祯当政之初,或者之前的某位皇帝,如果进行自我革命的话,那一定能度过危机。

怎么自我革命呢?那就是重新分配土地。

土地是古代最重要的生产资料。每个王朝的循环都是:以土地为开始、因土地而结束。在开国之初,基本都经过了改朝换代战争。战争后果是:人口大幅减少、土地多且重新分配。这样经济就迎来了大发展。随着时间推移,豪强开始土地兼并,富者愈富、贫者愈贫,最后陷入动乱。

如此循环不已。

如果统治者能认识到这个规律,在一定时期进行自我革命,那这个问题将得到缓解。

就以明朝为例。

明朝的权贵(皇帝、皇族、皇亲、宦官等)有个毛病,就是喜欢抢老百姓的土地,特意说明,是明抢啊。他们抢来的土地就作为自己的庄田。

我曾经做过统计,明朝的皇帝庄田、藩王庄田、勋戚宦官庄田,数量惊人。

皇庄从朱棣时期就开始建立了,后经过近200年的发展,在北直隶和湖广都有,北直隶皇庄总占地37595顷,湖广安陆皇庄占地39000顷。皇帝直接占田总计为七万六千余顷左右,占全国耕地比重超过1%。

除了皇帝自身的庄田之外,还有另一个占地大头:藩王庄田。

朱元璋从一个放牛娃成为明朝的开国皇帝可谓是一代传奇,朱元璋成为帝王之后深刻知道王朝安定在于民,加上朱元璋的性格和成长经历致使其痛恨贪官污吏,按照常理而言朱元璋不可能为明朝灭亡埋下伏笔,可是事实真相却让我们大吃一惊。

其实不仅是明朝,历史上每一个朝代开国之时都为王朝末年埋下了灭亡的种子,或许很多人不赞同这样的说法,在我们的潜意识里除了那些杀戮比较重的开国皇帝,其他王朝的开国皇帝,在开国之初都是为国为民的好皇帝。

首先我们要知道一个王朝在建立之初,虽然开国君王大部分都是甚得民心,比较知道底层疾苦的人,可是开国之君既然登上九五之位势必要建立自己的一个圈子,而这个圈子就是那些开国功臣。一个王朝的开国功臣一般都是两个下场要么功高震住被开国皇帝清除,要么安安稳稳的被封爵位世代罔替富贵一生。

朱元璋晚年为了王朝基业的稳定或者其他一些原因处死了很多开国功臣,当然也有得以善终的功臣,还有朱元璋就是大肆分封藩王,站在帝王的角度是为了王朝基业,可是站在一个普通民众的角度来看,朱元璋依然没有逃脱把天下人的天下看作家天下准则。

朱元璋分封功臣和自己的子嗣为藩王,这些功臣和藩王的基本日常所需都是由底层民众所提供,我们可以想象这些功臣和藩王的生活荣华富贵是肯定的,如此这般对于天下百姓而言也是一个不小的负担。随着时间的推移,这些功臣和藩王经过繁衍生息,其子嗣繁衍数代之后就成为一个庞大的数字,朱元璋一人到明朝末年就朱家皇族就上百万人,这么一个庞大的数字势必让底层民众无法支撑,归根结底是朱元璋没有考虑之后的事态,也可以说是朱元璋埋下了这颗种子。

藩王之后和功臣之后一出生就拥有富贵的生活,长大之后更是有世代罔替的爵位等待着他们,如此这般换做任何人都会吃喝玩乐无所事事的享受一生,加上他们的生活条件势必其繁衍速度要比底层民众要快上很多。他们的数量达到一定的基数并且还要保证以往的富贵生活,肯定会于底层民众产生矛盾,本身底层民众手中的资源也只能勉强维持他们的繁衍生息,如此之下形成起义也是必然,而明朝亡就亡在农民起义。

其次就是朱元璋在一些政策上也有为后来的明朝灭亡埋下了种子,比如让藩王镇守各地,当藩王达到一定的实力之后肯定会把目光放在帝王大位之上,燕王朱棣就是很好的例子。藩王与帝王争夺天下之主肯定会动用武力,战乱之下受苦的必定是底层民众,虽然后来明朝皇帝经过几次改革,把藩王权利降到了最低点,可是后来的文官集团和宦官集团同样让底层民众苦不堪言,说白了就是因为朱元璋善于帝王之术,其后世帝王无不效仿,最终形成帝王依托一个集团压制另一个集团,以至几大集团都在争名夺利而不为底层民众考虑。

当然以上只不过是强行解释朱元璋埋下了明朝灭亡的种子,其实不管那个王朝的开国之君都是如此,他们分封功臣和把天下看作家天下所实行的政策其实已经为王朝覆灭埋下了种子,只不过这颗种子需要时间的沉淀等待发芽。

总而言之,通过历史我们不难发现一个王朝想要长久下去,必须先改善贫富差距,不能让有功之臣和皇室子孙世代富贵,反之王朝覆灭也是必然,毕竟得民心者得天下,水可载舟亦可覆舟。